目黒にある「目黒不動尊」龍泉寺にお参りへ行ってきました。

日本三大不動と呼ばれ、関東36不動巡礼の第18番札所で関東最古のパワースポット。平安時代からある歴史あるお寺で数々の有名人が通った名所です。

住所:〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目20−26

本尊: 不動明王、宗派: 天台宗、創設: 西暦808年

参拝時間:9:00から17:00まで

目黒不動尊のホームページは、ホームページビルダーで作ったようなかなり味がある感じです。

公式ホームページ:http://park6.wakwak.com/~megurofudou/top.htm

最近の有名人のご利益効果でいうと、近所に芸能人のヒロミさん(小園浩己)と松本伊代さんが住んでいて、ヒロミさんが、ジョギング帰りに手を合わせてお願いしていたところ、再ブレイクしたと聞きました。

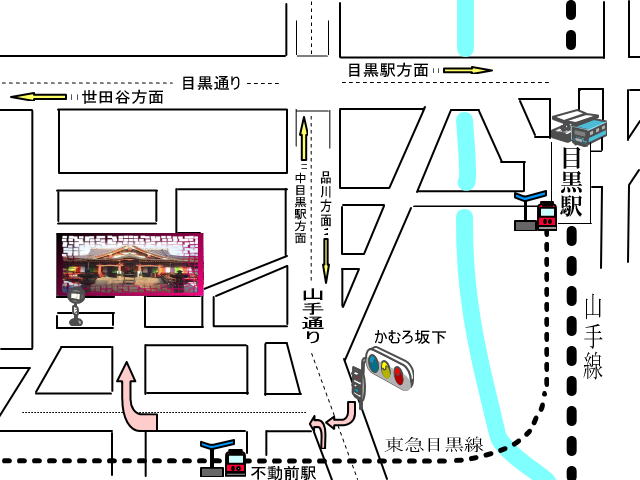

目黒不動尊へのアクセス

目黒駅から徒歩で20分ぐらいです。五反田駅から東急バスも出ています。

一番近い駅は、東急目黒線の不動前駅で、南北線や都営三田線に乗って目黒駅の次の駅「不動前駅」での下車。

私が行ったときは、麻布十番から目黒・不動前への直通があったので楽でした。たまに、白金高輪駅で乗り換える路線もあります。

目黒不動尊から帰るときは「恵比寿/渋谷駅」ゆきのバス停と「五反田駅」ゆきのバス停があります。

大正時代には、目黒のタケノコが「太く、柔らかく、おいしい」と人気だったそうで、不動尊の前に「竹の子飯」というお店があったと記されています。正岡子規も目黒不動尊に遊びに来ていて「筍や 目黒の美人 あるやなし」と一句詠ったとか。

目黒不動男坂

目黒不動尊の大本堂にいくには、急勾配のある階段を登っていきます。

近くにある女坂より急傾斜であることからこの名で呼ばれています。石段は47段あってなかなか登るのに一苦労します。

登ると大本堂が見えてきます。

目黒不動尊のご利益

目黒不動尊のご本尊・不動明王

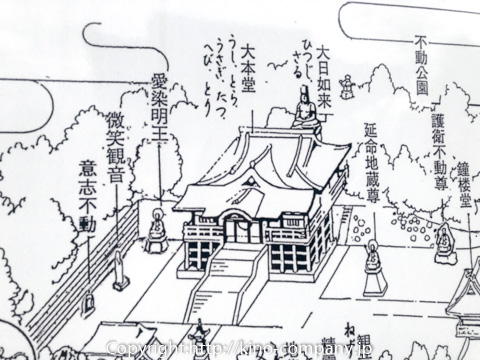

男坂の階段をのぼると、大本堂が見えてきます。ここには、水かけ不動、愛染明王、護衛不動尊、意志不動尊、宝剣塔、地蔵堂、瀧泉寺前不動堂、瀧泉寺勢至堂と数多くのお不動様やお堂があります。

大本堂は撮影禁止なので撮影できませんでしたが、祀られているご本尊は12年に一度しか御開扉(ごかいひ)しません。

「慈覚大師・円仁」が彫った不動明王像があり、厄除けや招福、開運、戦勝など様々なご利益があります。

目黒不動尊の護摩

毎月定期的に護摩焚きが行われます。

早朝護摩祈願:毎朝の開堂6時30分後の護摩祈願(受付は前日)

護摩祈願:日曜日、8日、18日の15時から(受付は15分前まで)

大縁日護摩祈願:縁日のある28日は「10:00、11:30、13:30、15:00、16:30、18:30」 (受付は15分前まで)

目黒不動尊のお守り

| 護摩木 | 300円 |

| 祈願ローソク | 1000円 |

| 元三大師札 | 500円 |

| 火難よけの御札 | 500円 |

| 盗難よけの御札 | 500円 |

| 交通安全お守り | 1500円 |

| わらじ守り | 500円 |

| 不動剣(厄除け) | 500円 |

| 安産守 | 500円 |

| 縁結び守り | 500円 |

| 身代わり剣先守り | 500円 |

目黒不動尊の除夜の鐘

大本堂開堂時間の除夜の鐘は、午後11時半から午前2時まで。3が日は午前6時半から午後5時半までとなっていました。年末年始はかなり混雑します。

水かけ不動明王のご利益

龍泉寺という名前からもわかるように龍神様がいらっしゃる湧水。この湧き水は「東京名水57選」に選ばれています。

この写真ではわかりませんが、湧水の奥に龍の独鼓があり龍の口から湧水が湧き出ています。1200年前に龍泉寺の慈覚大師・円仁が独鈷(どっこ)を投げ入れたところ水が湧き出たとされています。

昔は修行僧の滝行にも使われていました。

「心の中の柄杓」で水かけ不動に水をかけてお祈りします。私達の代わりに身代わりになって水に打たれてくださり、病気平癒や厄除けのご利益があります。

愛染明王のご利益

大本堂の左側には愛染明王がいらっしゃいます。

縁結び、良縁成就のご利益があります。

祈願の手順

愛染明王の台座前で絵馬を両手にはさみ胸元で合掌する

男性は右側から反時計回りに心を静めて回ります。

女性は右側から時計回りに心を静めて回ります。

愛染明王の前に戻り一礼し、絵馬をかけて奉納します。

大日如来のご利益

うっかりすると見逃してしまうのですが、大本堂の裏側にとても巨大な大日如来が鎮守しています。

高さは385cmで、江戸の大衆によって造像されたものです。

大日如来は宇宙の心理を神格化したもので、真言密教の中心にあたる最高位の仏様。

あらゆる邪魔、障害を取り除いてくれるご利益があるとされています。

近くにある「えびす様」と「金明湧水」で金運アップ

山手七福神の一人、恵比寿様が目黒不動尊のすぐ目の前に鎮座してます。

三福堂という小さなお堂があるので、そこでえびす様に祈願し、その後に今明湧水で洗うお金に5円玉を添えて福銭洗いをします。

このえびす様以外に、七福神として「白金の覚林寺、瑞聖寺、妙円寺、目黒の大円寺、蟠龍寺」と七福神いるので時間に余裕が有る方は七福神めぐりをしていくと商売繁盛のご利益を授かることができます。この山手七福神は、江戸時代からあり、将軍が鷹狩の際に七福神を参拝していたそうです。

目黒不動尊の縁日は毎月28日

目黒不動尊では毎月28日(朝11時~夜21時)に縁日をやっています。縁日ということで、屋台が40店舗ぐらいでています。

昼は子どもたちが多くて、地元メインの縁日のようですね。やきとり屋などもあって、大人がお酒を飲めるテーブル席もあります。結構、一杯飲んでるおじさんたちも多いですね。

境内は、ペットは立ち入り禁止になっていたので、犬の散歩はできないようです。

有名人も訪れた目黒不動尊

過去の偉人達も目黒不動尊を訪れお参りや祈願をしていました。

西郷隆盛(幕末・維新期の政治家・軍人維新三傑の一人)

例えば、江戸幕末の西郷隆盛は、薩摩藩主の島津斉彬が病気になったとき目黒不動尊に来て湧水の独鈷の瀧(どっこの龍)のところで水垢離( 神仏に祈願する時、冷水を浴びて汚れを除き心身を清浄にすること)をし病気回復の祈願をしたと言われています。明治になったときにも西郷さんは訪れていたそうです。

独鈷(どっこ) 両端が分岐していない金鋼杵のこと。本来はインド古来の武器であり、密教では煩脳を払う目的の法具。刀身にはデザイン化された独鈷柄付剣が彫刻されたり、簡略化されて素剣のみが施される場合がある。端部の分岐が三つの場合には三鈷、五つの場合には五鈷と称する。

独鈷(ドッコ)とは何? Weblio辞書

青木昆陽(サツマイモを広めた儒学者/蘭学者)

日本史で習った「青木昆陽」の銅像と青木昆陽墓もあります。

青木昆陽は、享保の飢饉のあとに薩摩から種イモを取り寄せて、関東にサツマイモの栽培を広めた功績があります。飢餓対策として日本を救った先生の一人とも言えます。

1732年に近畿以西を襲った享保きょうほうの飢饉の後『蕃薯考ばんしょこう』を著し、薩摩から種イモを取り寄せて各地に配布し栽培方法を教え、甘藷かんしょ(サツマイモ)が関東一円に広がるきっかけをつくりました。繁殖能力が高くやせ地でも育ち、初心者でも育てやすい甘藷かんしょは、飢饉対策として全国で栽培されるようになり、昆陽こんようは人々から甘藷先生かんしょせんせいと称せられました。

青木昆陽墓 国指定史跡 目黒区

目黒の由来は目黒不動尊から?

目黒の由来はいくつかありますが、其の中の一つに目黒不動尊が由来というものがあります。

これは、目黒、目白、目赤、目黄、目青の五色の江戸五色不動がいて、目黒不動尊がから目黒という地名が生まれたという説です。(※江戸五色不動は、江戸時代には五眼不動といわれ、五方角(東・西・南・北・中央)を色で示すもの)

| 名称 | 寺院名 | 宗派 | 郵便番号 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|

| 目黒 | 瀧泉寺 | 天台宗 | 153-0064 | 目黒区下目黒3-20-26 |

| 目青 | 教学院 | 天台宗 | 154-0004 | 世田谷区太子堂4-15-1 |

| 目赤 | 南谷寺 | 天台宗 | 113-0021 | 文京区本駒込1-20-20 |

| 目黄 | 永久寺 | 天台宗 | 110-0011 | 台東区三ノ輪2-14-5 |

| 目黄 | 最勝寺 | 天台宗 | 132-0035 | 江戸川区平井1-25-32 |

| 目白 | 金乗院 | 真言宗豊山派 | 171-0033 | 豊島区高田2-12-39 |

ちなみに、目黒区のHPによると一番妥当な説は、馬と畦道(あぜみち)から来てるという説でした。

めぐろの「め」は駿馬の「め」、すなわち馬という意味。「くろ」は畔(あぜ)、すなわち畔(あぜ)道を意味する。従って「めぐろ」は、馬と畔(あぜ)道を意味する馬畔(めぐろ)という音から生まれたという説である。

目黒の地名 目黒(めぐろ):目黒区公式ホームページ