社会保険労務士(社労士)は、国家資格で労働や社会保険に関する専門家で、30代、40代の女性に人気の資格です。

社労士の資格というと何に使える資格なのか分かりづらい印象もあり、少し前までは受験者数も減少していましたが、最近になって人気が高まっています。

その理由は、高齢化社会やテレワークの普及にともなって「年金や人事」に詳しい人が必要とされているから。

企業にとっては、社労士の資格を持っている人は労働基準法など人事労務に詳しいので重宝されますし、フリーランスが増えて雇用形態が激変しているので個人の相談先としても必要とされています。

他にも、就職や転職時に使い勝手の良い資格ともいえます。人事労務の仕事をしていて、スキルアップしたい人などにも人気の資格ですね。

社労士の仕事(社会保険部分)

医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療

介護保険、年金(国民年金、厚生年金)労災保険、雇用保険

社労士の仕事(労務部分)

賃金制度、人事制度、安全衛生管理、就業規則作成など

2024年 社労士試験の基本情報

社労士試験は、全てマークシート方式と国家資格の8士業の中では唯一マークシートのみで、論文などの応用問題がありません。(昔は記述があったが廃止)

その分、かなり膨大な暗記が必要になる試験ですが、逆に言えば、暗記さえきっちりこなして、勉強方法を間違えなければ合格ボーダーライン付近には到達できると言えます。

| 科目 | 難易度 | 選択 | 択一 |

|---|---|---|---|

| 労働基準法(労基) | 易 | 混合で1問 | 7問 |

| 労働安全衛生法(安衛) | 難 | 混合で1問 | 3問 |

| 労働者災害補償保険法(労災) | 普通 | 1問 | 7問 |

| 雇用保険法(雇用) | 難 | 1問 | 7問 |

| 労働保険の保険料の徴収(徴収) | 普通 | 出題無し | 6問 |

| 一般常識(法規) | 難 | 労一/社一1問 | 労一/社一5問 |

| 一般常識(統計) | 難 | 労一/社一1問 | 労一/社一5問 |

| 健康保険法(健保) | 易 | 1問 | 10問 |

| 厚生年金保険法(厚年) | 易 | 1問 | 10問 |

| 国民年金法(国年) | 易 | 1問 | 10問 |

社労士試験の受験資格

社労士試験は、受験資格があります。

厚生労働省が認めた国家資格は「情報処理試験、国家公務員1種、2種、3種、司法書士、税理士」など70以上の資格があります。厚生労働大臣が認めた国家資格詳細

受験申込時に、大卒や短大卒などの卒業証明書が必要になります。卒業証明書は、一般的には卒業した学校側に依頼すれば数週間程度で発行・取り寄せができます。手数料で500円程度かかりますが申込み期間を過ぎてしまわないように意しましょう。

2024年 社労士試験の難易度と合格率

社労士の合格率は「6%~7%前後」と国家資格の中でも合格率は低く難易度が高い試験です。

合格ラインは、ざっくりいうと全体の7割程度を獲得する必要があり、択一式は4割以上、選択式は6割以上を取らないと落ちてしまいます。

また、受験層は30代から50代が中心で、士業試験の中では珍しく合格者に40代以上が多いです。

他の士業資格と違って合格者の3人に1人は女性で、女性の合格者が多いのも特徴ですね。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 令和2年 | 34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 令和3年 | 37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 令和4年 | 40,633 | 2,134 | 5.3% |

社労士には独特の救済措置というものがあります。この救済によって、一部科目の合格基準点が下がり、受験者からの不満やトラブルがあったと聞きます。平成28年度から救済措置の情報公開がされるようになってこのあたりはある程度公平性は保たれるようになりました。

2024年 社労士試験に合格する勉強時間

社労士試験は、暗記中心で応用問題が少ないとはいえ、試験範囲がかなり広いです。

それぞれの科目に足切りがあるため、広い試験範囲をバランス良く勉強する必要があり、そこが勉強時間1000時間必要と言われる理由です。

ただ、1000時間というのはちょっと前までのことで、最近合格した人に聞いてみても「2000時間~3000時間」の勉強時間確保は必要な試験になっていると感じます。

フォーサイトで社労士の講座を取っている知人に聞いたところ、相談会で過去問は8~10周ぐらい回さないと受からないと言われたそうですw

また、社会保険や年金などは度々法改正が入り、複雑な制度になっているので細かい部分まで暗記する必要があるので大変です。平均受験数は2~4回で、社会人をしながらの一発合格はなかなか難しい試験といえます。

特に令和4年の社労士試験については、大原で20年以上講師をしている金沢先生が「今までにないほど疲れる試験で、事例問題、長文問題、判例問題、掲載問題のオンパレードで思考力と時間を使わせる問題だった」と総評をしていました。

必要な勉強時間で比較すると「宅建400時間<行政書士800時間<社労士1000時間」が目安

2024年 社労士試験の勉強方法

合格者・不合格者の口コミなどを見ると、

6割のボーダーラインに達するのは比較的簡単だけど、そこから7割に持っていくのが大変

という印象ですね。そのため、たった1点足りなくて落ちてしまったという人も多いです。

2022年の社労士試験では、社一が2点という結果の人が多く、Twitterで不合格になってしまった人をたくさん見かけました。救済もなかったので本当に悔しい思いをした人がたくさんいたと思います。

そして、肝になるのが効率的な勉強方法です。

分野ごとの足切りもありますし、ひたすら暗記を繰り返していくだけだとあと1点届かず不合格という事にもなってしまうので、自分の不得意箇所を把握して、正しい勉強方法を身につける必要があります。

独学でも合格はできますが、独学に限界を感じたら資格の通信講座や予備校などで「あと1点伸ばせるようなテクニック」を学ぶのも一つの手だと思います。

最近では、スタディングという通信講座のサイトや大原の社労士24が人気です。

難易度が上昇中の資格なので、社労士24の金沢先生のような解法や勉強の仕方も教えてくれる講師のほうが挫折しないですね。

昔の通学講座に比べて値段も大分安くなっているので、やる気がある時に申し込んでおくと、途中で挫折しにくいですよ。

2024年 社労士試験の通信講座

社労士試験の講師は、金沢先生と早苗先生のお二人がおすすめ。

金沢先生のほうが知名度はありますが、早苗先生の講義もわかりやすくて受講した方の口コミは良いです。早苗先生は、今後、人気講師になっていくような気がしてます。

資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ(社労士24)

大原は昔からある老舗の資格学校です。

この社労士24は、業界では新し目の通信講座なのですが、勉強しやすいように考えられて作られています。

値段は、社労士24+直前対策試験で料金が128,000円と比較的安い値段設定。

24時間で全科目のインプット講義が完了というコンセプトで、講義映像は1テーマ約3分〜15分に分割しています。

こちらもスキマ時間を使って効率的に学習していく流れですね。

講師の金沢先生は、難解な年金の併給調整4の法則という解法を編み出して社労士・FP業界に広がってサービス問題にしてしまったほどの人です。

金沢先生の講義は、ダジャレも多くゴロも覚えやすいです。

勉強法にも精通しているので効率的な学習したい人にも良いですよ。

ちなみに、経験者合格コースもあってこちらは復習が何度もできるようなコースになっているので記憶の定着を重視したコースになっているので、リベンジ組にも良いと思います。

下記から社労士24ガイダンスも観れるので、ご参考くださいね。

※通常講座のほうは金沢先生ではないので注意です。

講師の金沢先生の講義もテンポが良く、合格の為の知識を身に付けるという一点に絞った無駄のない講義が自分には合っていました。

金沢先生の語呂合わせのおかげで、数字問題などはパッと解けるなど助けられました。ありがとうございました。

WEB受講であったため、大原の方と一度も対面したことはありませんでしたが、金沢先生と社労士24のおかげで4月からの勉強で1発合格できました。

引用:https://www.o-hara.jp/school/gifu/casestudy

社労士24は社会保険労務士試験に短期間短時間で合格できるコンテンツです。自学自習の時間をしっかり確保する 苦手部分の反復と克服スキマ時間の最大活用。演習を通じての応用力の養成そして全科目まんべんなく学習し、インプット講義が24時間で完結します。全科目の高速回転が可能なので、膨大な科目別のインプット・アウトプットの並行学習ができます。また、順次配信される本年度の科目別のレクチャーと問題演習を並行して進めていくことで実力もつきます特に枝葉の部分は量が膨大なので、枝の部分については過去出題問題は問題演習を通じてマスターするのがおすすめです。

スタディング 社会保険労務士講座

スタディングはスマホでも学習できるので、通勤途中や昼休み、カフェでスマホを取り出して勉強できるのがメリットです。

スタディングはかなり安いのですが、講義や試験対策はしっかりと作ってある印象です。

講師の早苗先生の講評を見るとわかるのですが人に寄り添う良い先生に感じました。

講義もアニメーションを入れたりと工夫しているので眠くならずに続けられるように作っていますね。また、過去問50年分を分析していて、似たような問題が本試験で出たという口コミもあり、本当に合格させようという気構えが感じられます。

金額のほうも、初学者にオススメの入門講座で「基本講座+法改正、白書・統計対策+直前対策答練・模擬試験」が一括 74,800円と激安価格です。

この手の資格講座は10万以上はするのが当たり前なので、ここまで安くして大丈夫?という感じはしました。

また、講義は短く細切れになっているので、講義15分→問題演習15分のように短時間で分野ごとの勉強をスパッと完了できます。社会保険労務士の試験は、とにかく細かい暗記が沢山あります。そういった細かい知識は反復が大事なので、回数を重ねて学習していくしかありません。

短期間で何度も繰り返し学習することで、記憶にも定着しやすく、かなり使えるツールになっているので、お試しで無料受講してみると良いですよ。

スタディング 社会保険労務士講座の口コミ

一回目の受験は他社の通信教材で学習していましたが、選択式で間違い不合格。スタディングは講師の早苗先生が「ここは選択式注意!」とアラートをしてくださいますし、簡単に見え消しできる暗記ツールも標準装備ですので、選択式の実力アップには相当効果があったと思います。

スマホでどこでも勉強できるという触れ込みとお試しで見た講義のわかりやすさからスタディングに変更しました。サラリーマンのため、勉強は仕事前に最低1時間半、仕事後の夜は2時間程度は最低継続しようと時間を確保し、習慣づけました。

試験当日の問題では、労働一般や社会一般ではリアルタイムの知識が求められたり、他の分野の問題でも深い理解が無ければ解き切れないものが多くあり、自己流の勉強だけでは合格が難しいということを知りました。この経験から、少なくとも専任の講師から講義を受ける必要があると感じておりましたが、予備校に通ったりDVDで勉強するにもそのために時間が割かれることや、金銭的にも負担が大きいなどの理由から、その後の受験を断念しておりました。引用:https://studying.jp/sharoushi/

小学生~大学受験までの学習塾指導をしてきて、年金コンサルタントとしての実務経験(これまでに約2,000件の年金相談を受ける)を積みながら、大手予備校にて教材開発という素晴らしい経歴の先生です。

スタディングの講師はあまり知名度がないのですが、早苗先生は教え方もうまくて

TAC 社労士講座

TACはガチ向けで料金も高いので中級者以上の講座です。

答練などのセットもあり、教材のボリュームはかなりあります。

たぶん初学者では終わらない量ですね。専業受験生なら問題ないと思います。

「社労士試験の合格者にTAC受講生が多い」というのは巷の噂でも聞きますが、その理由として「テキストが見やすくわかりやすい」「講義の上手い宮島先生がいる」などがあげられます。

お金に余裕があって、2年目以降の受験生、勉強時間も多く費やせるという人向けです。

マイトレというWEBベースのアプリも使えますがこちらはおまけ程度。

335名(2020年)

442名(2021年)

229名(2022年)

社労士試験のテキストと問題集おすすめは?

社労士に独学で勉強する人や初学者の人におすすめのテキストを調べてまとめました。

通信講座や通学講座と併用すると効果が高まりますよ。

うかる社労士入門ゼミ

youtuberも進めているテキストです。わかりやすく大枠を理解できるので初学者の方におすすめです。

みんなが欲しかった! 社労士の教科書

宅建士などでもおなじみのTACのうかるシリーズです。

フルカラーで見やすく、アマゾンでもベストセラーになっています。

よくわかる社労士 過去問10

科目別に分かれているので勉強しやすいです。

通常の過去問をやると色々な分野の問題が混ざって分かりづらいのですが、科目別に分けて勉強することで、分野ごとにテキスト→問題解くを効率よく回せます。

自分の苦手なところも把握できます。

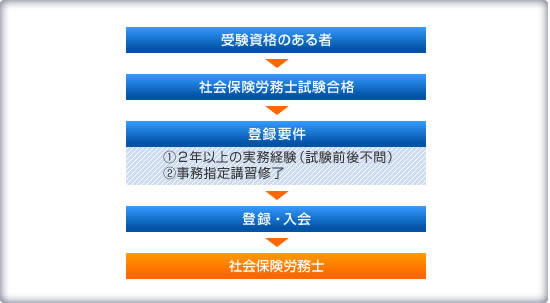

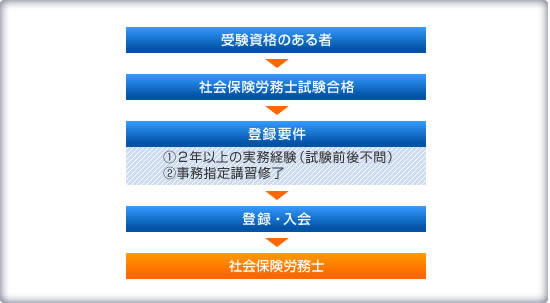

社労士として独立するには?

社労士の試験に合格した後に独立する場合は、2年以上の実務経験が必要になります。

宅建などと同様に、もし実務経験がなくても事務指定講習(通信講座4ヶ月+面接指導4日)を修了し、全国社会保険労務士連合会に登録すれば、社労士名簿に名前が記載されて独立開業ができます。

社労士の開業費用

社労士として独立するなら、初期費用として20万少々かかります。

いきなり事務所を構える必要はありませんが、集客用のホームページ程度は作成しないとお客さんが来ないので、ネット集客の知識や作成もある程度必要になります。

集客は必要

一般的には、社労士の年収は400万からと言われていますが、そこまで稼ぐには営業力が必要となるので大変です。

いきなり会社の専任社労士というのは厳しいので、まずは1人で開業して副業としてホームページを作成して開業をし、他の社労士の相場を見ながらココナラやクラウドワークス、ランサーズなどを使ってネット上で簡単な仕事を受注していくというスタンスが良いと思います。

継続発注でなくても、単発のお仕事で実績を積んでいけば実力がついて、固定客を獲得することができますよ。

実際にyoutubeで社労士の一日を紹介している人もいるので参考になります。

電子申請など、IT部分に強い社労士は今後需要がありそうですね。

社労士事務所に勤務

まずは、数年程度社労士事務所に勤務して実績を積んでから独立という方法もあります。

ただ、社労士事務所の給料は安くワンマンタイプのブラックな事務所も多いと聞くので覚悟は必要かもしれません。

給与計算、手続き、労務相談、規則の作成、助成金の申請がメインになりますが、正確さが問われ、間違いが許されない現場が多いのでプレッシャーは大きいです。

行政協力でゆるく働く

社労士会に登録すると、行政協力という紹介案件をもらえます。

例えば、年金相談会や労務局での業務、試験監督などの仕事です。

要は、国のお仕事で人手が足りないときにアルバイトとして募集があるという感じですね。

単発ですが、社労士の資格がないとできないお仕事なので一度経験してみるのもアリだと思います。

その他

1. 社労士試験の合格率の低さの要因

社労士試験の合格率の低さは、その広範囲に及ぶ試験範囲と、法改正による試験内容の頻繁な変更に起因します。試験は労働法、社会保険法など、幅広い知識を要求するため、受験者は多岐にわたる法律や制度に精通している必要があります。また、法律の改正に伴い、試験内容も更新されるため、受験者は常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。これらの要因が組み合わさることで、試験の難易度が高くなり、結果として合格率が低下します。

2. 社労士試験の難易度

社労士試験の難易度は非常に高く、専門的な知識と詳細な法律の理解を要求します。試験範囲が広い上、法律の細かい条文まで理解し、実務に適用できる能力が求められます。また、問題形式が多様で、択一式だけでなく、記述式問題も含まれるため、単に知識を暗記するだけでは不十分で、深い理解と分析能力が必要です。

3. 社労士試験の一発合格率

社労士試験の一発合格率は公開されている具体的な統計は少ないですが、一般に低いとされています。これは、試験の高い難易度と広範な範囲に加え、初めて受験する人々が試験の形式や要求される知識の深さに慣れていないことが影響しています。効果的な準備と戦略が一発合格への鍵となります。

4. 社労士試験を受けるにはどれくらいの年数が必要ですか?

社労士試験の準備に必要な年数は個人差がありますが、一般的には1年から2年の準備期間が推奨されます。これは試験範囲の広さと深さを考慮したもので、基礎知識の有無や学習に割ける時間、学習効率などによって変わります。

5. 社労士資格は独学で取得できますか?

社労士資格の取得は独学でも可能です。しかし、試験範囲の広さと専門性の高さを考えると、計画的な学習スケジュール、効果的な教材選び、過去問題の繰り返し解答など、自己管理能力が高く求められます。独学で合格するためには、高いモチベーションと自律的な学習姿勢が不可欠です。

6. 社労士試験を独学で合格するのに必要な期

間は?

独学で社労士試験に合格するための期間は、一般的に1年から2年程度が目安です。これには、個人の基礎知識、学習能力、毎日の学習時間などが大きく影響します。独学で効率的に学習するためには、試験範囲を網羅した教材の選定や、時間管理、過去問の解析などが重要です。

7. 社労士試験の独学者の割合は?

社労士試験の受験者における独学者の割合に関する正確なデータは公開されていませんが、多くの受験者が独学、または独学と補助教材や通信講座を組み合わせて学習していると推測されます。独学で合格するためには、高度な自己管理能力と効率的な学習計画が必要です。

8. 社労士試験に複数回落ちる人はいますか?

はい、社労士試験はその高い難易度から、複数回受験してようやく合格する人も少なくありません。合格までの回数は個人差があり、試験の難易度、準備の質、学習時間の量などが影響します。

9. 社労士試験は年間何回開催されますか?

社労士試験は年に1回開催されます。試験日は年によって異なることがありますが、一般的には夏から秋にかけての期間に実施される傾向にあります。

11. 社労士試験と税理士試験、どちらが難しいですか?

社労士試験と税理士試験を比較するのは難しく、どちらも高い専門知識と理解を要求する試験です。難易度は受験者の基礎知識や得意分野によって異なりますが、両試験ともに合格率は比較的低く、高度な専門性が求められます。

12. 社労士と宅建、どちらが難しいですか?

社労士試験と宅建士試験の難易度を直接比較することは困難です。それぞれが異なる専門分野に焦点を当てており、受験者の背景知識や興味が難易度の感じ方に影響します。社労士試験は労働法や社会保険法など、宅建士試験は不動産に関する法律や実務知識が求められます。

16. 社労士試験の合格には1日にどれだけの勉強時間が必要ですか?

社労士試験の合格に必要な1日あたりの勉強時間は、個人の学習能力や基礎知識によって異なりますが、一

般的には3時間から5時間の学習が推奨されます。これは、試験範囲の広さと深さを考慮したもので、計画的に学習することが重要です。

18. 社労士試験の難易度の理由

社労士試験の難易度は、広範囲にわたる試験範囲、法律の専門性、そして法改正による試験内容の変更によって高まっています。試験は多岐にわたる法律や制度に関する深い知識を要求し、具体的な実務ケースに適用する能力も試されます。

19. 社労士試験の試験内容

社労士試験の内容は、労働保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法など、労働と社会保険に関する幅広い分野をカバーしています。試験は択一式問題と記述式問題から構成され、法律知識だけでなく、実務での適用能力も問われます。

20. 社労士とFP1級、どちらが難しいですか?

社労士試験とFP(ファイナンシャル・プランナー)1級試験の難易度を比較することは、それぞれの試験が異なる専門分野に焦点を当てているため一概には言えません。FP1級試験は金融、保険、税務、不動産などの幅広い知識が求められますが、社労士試験は労働法や社会保険法に特化しています。難易度は受験者の得意分野や学習の深さに依存します。